近期,越南多家纺织工厂出现了一种耐人寻味的现象:工人们加班加点并非为了生产更多产品,而是忙于撕下已缝制在服装上的“中国制造”标签,替换为“越南制造”或其他国家标识。这一现象背后,折射出全球产业链重构过程中新兴制造业国家的复杂心态与战略选择。

撕标签潮流的缘起

这一风潮始于印度。随着中美贸易摩擦加剧及部分西方国家推行“中国+1”供应链多元化策略,印度率先鼓励企业将原产于中国的产品改标为“印度制造”,以规避关税壁垒、迎合市场偏好。越南部分工厂敏锐地捕捉到这一商机,迅速效仿:从中国进口半成品或成品服装,经简单加工后更换标签,利用原产地规则实现“洗产地”。

经济利益驱动与合规风险

对越南工厂而言,此举的直接动机是利润。一件在中国生产成本为5美元的T恤,若以“越南制造”身份出口至欧美市场,可享受关税优惠或避开特定贸易限制,溢价空间可达20%-30%。这种操作游走在法律边缘。根据世界贸易组织原产地规则,实质性转型(即改变产品税则归类)才能认定为该国生产。单纯更换标签涉嫌伪造原产地,一旦被进口国海关查获,将面临高额罚款乃至失去贸易优惠资格。

产业链依赖的尴尬现实

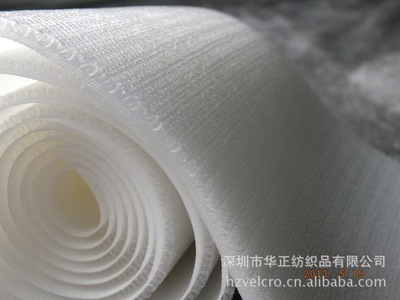

撕标签现象凸显了越南制造业的深层困境:尽管越南已成为全球第二大纺织品出口国,但其产业链仍高度依赖中国。越南纺织业55%的面料、70%的辅料需从中国进口,本土企业多集中于裁剪、缝纫等低附加值环节。这种“中国原料—越南加工”模式,使越南难以摆脱“代工基地”标签。有工厂主坦言:“我们能撕掉衣服上的中国标签,却撕不掉产业链上的中国印记。”

长期转型的必然选择

短期投机行为难以持续。越南政府已意识到问题,开始推动“垂直整合战略”:鼓励本土企业发展纺纱、织布、染整等上游产业,减少对华依赖。例如,越南纺织集团(Vinatex)计划在2025年前将国内面料自给率提升至60%。同时,越南正通过《欧盟-越南自由贸易协定》(EVFTA)等高标准贸易协议,倒逼企业提升合规性,从“洗产地”转向“真制造”。

对全球供应链的启示

越南的“标签焦虑”是全球化进程中的一个缩影。它警示新兴制造业国家:依靠政策套利难以构建核心竞争力。只有夯实基础设施、培育完整产业链、加强技术创新,才能真正在国际分工中占据不可替代的位置。而对于中国制造业而言,这一现象也提醒其需向价值链上游攀升,从“世界工厂”转型为“世界引擎”,方能应对日益复杂的全球贸易生态。

未来,随着数字化溯源技术(如区块链)在海关监管中的普及,“洗产地”操作空间将日益收窄。越南与其效仿印度撕标签,不如借鉴中国改革开放的经验:以市场化改革培育内生动能,用实力赢得“制造标签”的归属权。